| ��5��27��facebook��ơա�

����ޤǤηаޤ�ޤ�Ƥ���Ƥ��꤬�Ȥ��������ޤ���

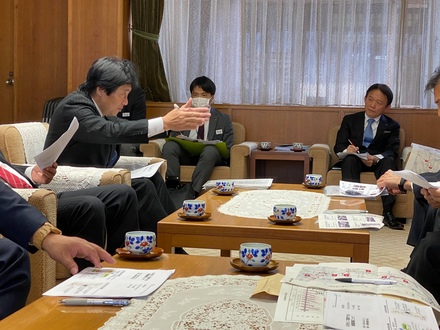

��������ϰ迶����Ĺ�ξ����ѻ̤����Ǯ�դȻŻ��֤ꡢͽ���軻���̰Ѱ���ǡ����ߤ������˵�����������פ��Ф��Ƥ��ޤ������伫�Ȥ��ϸ��������ԤǤ��ꡢ¿���γ�����Ŵƻ�ˤ�������˾��Ǥ��ޤ����Τǡ�����¼��ź��Į�Τߤʤ餺������ɧ�����������̶彣�ԡ����ػԤ�ޤ���פ������ѤˤĤ��ơ��ޤ����줾��αؤ��濴�Ȥ�������ѥ��ȥ��ƥ������Ū�ʳ��Ť������Ƥ⤷�Ƥ��ޤ�����

�����Ϸ�̤����٤ƤǤ����顢��ʬ���Թ���ʤ����Ѥ���Ф���Ǥ���

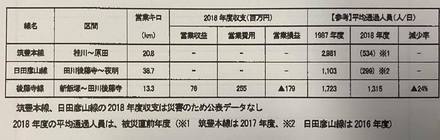

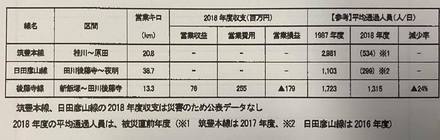

����������JR�彣��������Ĺ�����㵭�Բˤ����ơ�2018ǯ�٤�1���������ʿ���̲�Ͱ���2,000��̤��������̾��ȯɽ���ޤ�����

����Ū�ˡ����������JR�彣ȯǯ�٤�2018ǯ�٤�ʿ���̲�Ͱ�����ӡ�2018ǯ�٤μ��پ����Ǥ����ܸ����о������3����ȤʤäƤ��ꡢ�彣��θ�ɽ������11ϩ��17����(ʡ���������)��ʿ���̲�Ͱ������پ������ɽ���ޤ�����

JR�彣����������Ǥ���

��5��27���ʸ�������ϰ迶����Ĺ�˾����ѻ̤���facebook��ơ�

������ɧ������������ۡ�����¼��Ŵƻ�Ǥ��������Τ��ϰ襨�����ä��Τ���

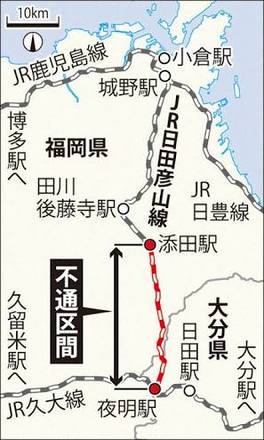

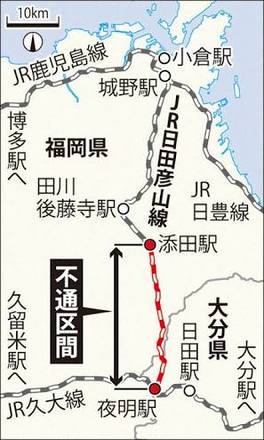

ʿ������ǯ����ζ彣�����뱫����Ҥ������ߤ�ź�ıء������ش֤�����̤�幩�Τޤ����̤ȤʤäƤ�������ɧ����������ˤĤ��Ƥϡ���Ҷ�֤α��������ΤǤ�������¼��ź��Į�����ĻԤ�3��Į¼��ʡ������ʬξ����������JR�彣�Σ��Դ֤�Ĺ�餯���Ĥ��Ťͤ��Ƥ��ޤ�����

����ϡ�Ŵƻ�ˤ�����줷�����ΤǡפȤ�JR�彣����ο�����ˤ��Ϥޤä������Ĥ⡢��ǯ������裴���Ĥ�JR�彣���ְ�����֤�BRT(�Х���®͢�������ƥ�)Ƴ����ޤ�Х�ϩ���ؤ�ž���פ���Ƥ������Ȥǡ��礭��ž������ޤ��ޤ�����

�Ƽ����ΤǤϺ�ǯ������裵���Ĥ�JR�彣���鼨���줿����Ū��Ƥ�Ƥ�η�̡�����ź��Į�����Ļԡ���ʬ���ϴ���Ū�ˤ������������������Ƥ��ޤ�����

����ʡ�����⡢Ŵƻ�Ǥ��������ǰ����BRT�α��Զ�֤��Ĺ���뽤���Ƥ�JR�彣¦�ȶ��Ĥ������ˤ�ǤᡢŴƻ�Ǥ���������¼̱���λ���ľ���������뤿�ᡢ��룲����������¼�Ǹ���Ťν�̱������š��ޤ���ߧë����¼Ĺ��𣲣�����¼�IJ��������IJ�Ǹ�����Ƥ���������ո���ɽ����������³������ˤϽ�̱���������IJ�λפ��Ƕ�¤η��Ǥ��פȤ��ơ�¼̱���������ޤ�����

��Ұ��裳ǯ���Фơ�����ɧ������������ϺƤ��礭��ư���Ϥ�櫓�Ǥ������������ä��Ƕ��ư������Web�˥塼�����Ф��ơ���Ŵƻ�Ǥ���������Τϡ��ϰ襨���١�Ŵƻ�ؤΥΥ����른���١פȤ��ä���ݤΥ����Ȥ���¿�����ޤ�Ƥ��뤳�Ȥˡ����ĤƤ�������˴ؤ�ä��ԤȤ��ƿ����ˤ�Ƥ��ޤ���

����¼Ĺ��¼̱�Ϸ褷���ϰ襨���꤫�����Ƥ����櫓�ǤϤ���ޤ���

�Ǥϡ��ʤ�����¼�Ϥ����ޤ�Ŵƻ�Ǥ��������Ƥ����Τ���

ߧë����¼Ĺ������ռ��ϡ֤���ޤǵ�ۤθ��⤬��������Ƥ���JR�彣�ϲ̤����ƽ�������̱�ִ�ȤʤΤ�����������줷����ü�ˡ��λ�����ͥ��ǡ��ֻ�ϩ�����ڤ�ΤƤƤ��ä��ɤ��Τ�����JR�彣�ˤ�Ŵƻ�ͥåȥ����ݻ�����Ҳ�Ū��̳������ΤǤϤʤ������פȤ������ˤ���ޤ�����

��������ռ������Ƥ�����������ˤϡ����£���ǯ�ι�Ŵʬ��̱�IJ�����ʿ������ǯ��JR�彣����̱�IJ��˻��ޤǤηаޤ��֤äƸ���ɬ�פ�����ޤ���

��Ŵʬ��̱�IJ��κݡ�JR�����ܡ��쳤��������(JR�ܽ�����)�Ϲ�Ŵ����κ�̳��.�����ߤѤ��ޤ�������JR�̳�ƻ���彣(JR������)�ˤĤ��Ƥϡ��Ķ�»���������ޤ줿���ᡢĹ����̳�Ѥ��������ġ��Ķ�»������Ŷ��������פ�����бİ�����(JR�彣�ˤĤ��Ƥ�3,877����)���ߤ����ޤ�����

���θ塢ʿ������ǯ����˲���JR���ˡ����Ω���⣲��ǯ����˻ܹԤ��졢Ʊǯ������γ������ˤ�ꡢJR�彣�ϴ���̱�IJ�����ޤ����������κݡ��бİ�����ι�ˤؤ��ִԤϵ�᤺��Ŵƻ�ͥåȥ���ΰݻ����ݤ�ɬ�פ�Ŵƻ�����ؤο��ؤ��Ԥ��ޤ�����

����ˤĤ��Ƥϡ�����JR���ˡ�Ƥι����Ф���Ω�äƹ��ڸ��̾�������֤��줿��JR�彣����̱�IJ��ץ��������ȥ�����פ�ʿ������ǯ����˽Ф����ּ��ޤȤ�פ���ˡֺ����JR�彣���Ժλ�ϩ����ޤŴƻ�ͥåȥ����ݻ�������̳��ô�äƤ������Ȥ˴դߤ�ȡ�����̱�IJ���ˤ����Ƥ⡢�бİ�����β̤����Ƥ��뵡ǽ�����³���ݻ�����ɬ�פ�����פȤε��Ҥ����ꡢ����˱�ä��谷�����ʤ��줿���Ȥˤʤ�ޤ���

����ˡ�Ƥο��Ĥ��Ԥ�줿����ξ���ι��ڸ��̰Ѱ���Ǥϡ��ֿ������ο�Ÿ���ˤ��Ŵƻ���ȤηбĴĶ��θ������������桢����̱�IJ��塢JR�彣���������Ժλ�ϩ�����ѻߤ�����ǽ���פˤĤ��Ʒ�ǰ��������ޤ�������������Ф��ƹ��ڸ��̾ʤ���ϡ�JR�彣�ˤϡ���Ŵ���פκݤ��Ժλ�ϩ����ޤ�ƻ������ΤǺλ������ݤǤ���褦�˹�ŴĹ����̳�Ѥ����˷бİ���������֤����аޤ����롣���̤δ���̱�IJ��˺ݤ��Ƥ⡢�бİ���������Ŵƻ�ͥåȥ���ΰݻ��������ɬ�פ�Ŵƻ�����˿����ؤ��뤳�ȤȤ��Ƥ��롣���������аޤ���JR�彣�ϡ�����̱�IJ���⸽�˱ĶȤ��Ƥ���ϩ����Ŭ�ڤʰݻ����ؤ��ɬ�פ�����ȹͤ��Ƥ��ꡢ�ؿˤǤ��λݤ����뤳�ȤȤ��Ƥ���ס�JR�彣�ˤϡ�����̱�IJ���ˤ����Ƥ�Ŵƻϩ����Ŭ�ڤʰݻ����ؤ��Ȥ����ؿˤμ�ݤ������Ф��ƽ�ʬ���������Ƥ�餤���������˳��礫�� �ΰո��ˤ��JR�彣��ϩ�����ѻߤ��褦�Ȥ�����ˤϡ��ؿˤ˾Ȥ餷�ơ�ɬ�פʻ�Ƴ�������ڤӴ���̿���Ԥ����ȤȤ��Ƥ���ݤ����ۤ��ʤ���ޤ�����

�ޤ����ͿͤȤ��ƽ��ʤ��Ƥ�������JR�彣��Ĺ���Ŵƻ�ͥåȥ���ΰݻ������ҤˤȤäƽ��פ�������ǧ�����Ƥ��ꡢ�Ѹ��������ή���γ�����̤����彣����γ������ˤ�ꡢ �ͥåȥ�����Τβ������ޤ뤳�Ȥ���Ŵƻ���Ȥ�Ϥ�Ȥ������Ƥλ��Ȥλ�³Ū�ʱ��Ĥ˻�ȹͤ��Ƥ���ݤ����ۤ�ԤäƤ��ޤ���

���˼�������Ǥϡּ����ҳ���¿���彣�ϰ�ˤ������Ժλ�ϩ������Ҥ����ǽ���Ϲ⤯�����ξ��ʤ�����Ū���������ɤ����ޤ��ΤǤϤʤ����פȤη�ǰ�⼨����ޤ�������������Ф��ƹ��ڸ��̾ʤϡ�JR�彣��ľ�� 10 ǯ����ǯ�Τ褦����Ҥ��Ƥ��뤬���ʻ������줷�Ƥ���������Ū�˺����Ʊ���褦�����줬�ޤ���ȹͤ��뤬������Ʊ�Ҥ��絬�Ϥ��ﳲ���������硢������Ȥʤ�¾�λ��ȤȤ�Ϣ�Ȥˤ�����줬�߳�˿ʤ�褦ɬ�פʽ�����ʤɤ��ƶ��Ϥ��Ƥ����פȡ��ޤ�������Ĺ�ϡ�Ŵƻ�ͥåȥ�����ϰ轻̱���Ȥ����ϰ�кѤ��礭�ʱƶ������ꡢŴƻ���Ȥ���ˤȤ������ҤˤȤäơ��ͥåȥ�����Τβ������ޤäƤ������Ȥ���Ŵƻ���Ȥ�Ϥ���Ȥ��뤹�٤Ƥλ��Ȥλ�³Ū�ʱ��Ĥ˻�ȹͤ��Ƥ���פ����ۤ��Ƥ��ޤ���

����¾�����ڸ��̰Ѱ��Ĥˤ�����������Ĺ��ȯ�����Ĥ��Ҳ𤷤ޤ���

����Ŵƻ�ͥåȥ���ΰݻ���Ŵƻ���Ȥ���˻��ȤȤ������ҤˤȤäƽ��פ����Ǥ����ǧ�����Ƥ��ꡢ���ˤ�ꤽ����䤬�Ѥ���ΤǤϤʤ���

���־���⡢Ŵƻ�ͥåȥ����ݻ����Ƥ�������ˤ⡢����³�����ʻ�����ˤ���ɺҤμ��Ȥߤ���¤˿ʤ�Ƥ�����

�������ꤵ���ҳ����Ф��Ƥϡ�ͽ���塢�ҳ��к��η���ۤ��Ƥ��ꡢ���ڹ�¤�ݸ����ˤ�������⤷�Ƥ����

���Τ褦�ʿ��Ĥ�Фơ�ʿ������ǯ����˲���JR���ˡ����Ω���ޤ��������ޤ��ˤ���ľ������˶彣�����뱫�ˤ������ɧ��������Ҥ����櫓�Ǥ���

���Τ褦�ʡ�����̱�IJ��˻�ä��аޡ��������β�����Ƨ�ޤ���С�JR�彣�ϡ��ϸ��������˾���ԤĤ��Ȥʤ���ľ�������칩������ꤹ�٤��Ǥ����������ơ���������ư�����ʤ�JR�彣���Ф�����ұ��������Τ�����幩����Τ���������ή��Ǥ�����

JR�彣��̱�ִ�ȤȤϸ�����Ŵƻ���ȤȤ����ˤ�Ƹ������ι⤤���Ȥ���˻��ȤȤ����ϰ�кѤ�ȯŸ�˴�Ϳ������̳��ô�äƤ��ꡢ���Τ��Ȥ�������Ĺ���Ĥ���Ǽ������ۤ��Ƥ��ޤ���

JR�彣�������������ʤ�ͭ���Ƥ��뤫�餳������Ŵ���夫��Ĺǯ�ˤ錄���ۤθ��⤬�������ޤ졢ʬ��̱�IJ���������˺ݤ��Ƥ⡢��Ŵ��̳���ԷѾ���бİ���������ߤʤ����̤����֤��֤����Ƥ����ΤǤ��ꡢ¾��̱�ִ�Ȥ�Ʊ��������뤳�ȤϤǤ��ޤ���

�������ˤĤ��Ƥϡ����ľ�夫��ط������Τ����դȤ���JR�彣�˶�����ĥ���Ƥ��ޤ�����������¼�ϡ�¼�����褬���̶�֤ȤʤäƤ������Ȥ��顢�ä˶������������������Ȥ������ȤǤ���

Ʊ���彣�����뱫����Ҥ�������ˤϣ�ǯ������ȸ���줿����������JR�彣������ޥԥå������칩����Ԥ����鷺����ǯ�����ǯ����ˤ��������̤�̤����Ƥ��ޤ���

�֤ʤ�����ɧ�������������Ĥ����Τ����פȤ����פ������������˶�����ΤȤ��ޤ�����

���δ����������ꡢ�ä�����¼�ν�̱��JR�彣���Ф��붯���Կ�����Ϳ���뤳�ȤȤʤä��Τ������θ�ΰ�Ϣ��������Ĺ��ȯ���Ǥ�����

����JR�彣��Ĺ�ϡ��彣�����뱫��Ҥ��飱�������Ƥ��餺���ޤ����٤��ϸ��Ȥζ��Ĥ�ԤäƤ��ʤ�������βǡ��֤��줫����Ϥ��٤�JR�����ݤ�Ȥ������ȤǤϺѤޤʤ��סֶ����Ф����Ŵƻ��Ĥ��Τϡšפ�ȯ�������ˣ��������������ʹ�Υ��ӥ塼���Ф�������Ʊ��ñ�Ȥ�������ô�ˤ������Ϻ���פȤ��ơֱ��������Τ���������Ѥ���ô������Ǥ�Ŵƻ����䡢�Х������������ʤ�Ŵƻ�ʳ���͢�����ʤˤ���ڤ��ؤ��������Ȥ����ϸ��ط��Ԥȶ��Ĥ���פȤΰո����ޤ�����

�鷺�����������˽���ξ���ι��ڸ��̰Ѱ���ǹԤä����ۤȤ����餫��̷�⤹�����Ƥ�ȯ�����ϸ����Ф��ƤǤϤʤ����俷ʹ�ҤؤΥ��ӥ塼�Ȥ�������ȯ���������Ȥ��ϸ���ȿȯ����JR�彣�˶������Ĥ�Ԥ��ޤ��������ϸ���̱��JR�彣���Ф��붯���Կ�����ʧ������뤳�ȤϤ���ޤ���Ǥ�����

���ˤ⤦����������¼�λפ��ϡּ�ʬ������Ŵƻ�ʳ����������������Ƥ��ޤ��С����줬����Ȥʤꡢ¾���Ժλ�ϩ����Ʊ����̿��é�뤳�Ȥˤʤ롣���������ʤ�����ˤ⼫ʬ��������ĥ��ʤ��Ȥ����ʤ��פȤ�����ΤǤ�����

JR�彣�����ϩ���Ϥۤ����Ƥ��Ժλ�ϩ���Ǥ����λ�����ͥ�褹��С�Ŵƻ���Ȥϰݻ��Ǥ��ޤ���JR�彣�ϡ�Ŵƻ���ȤǤ��ֻ�����ư���ȡ��ۥƥ�����Ρ����ȡפˤ����פ��ŤäƤ���Τ������Ǥ���

����Ǥ⡢�����ơ֤����Сפ�Ҥ٤�Ȥ���С��⤷��������ɧ��������Ҥ��Ƥ��ʤ���С������ֻ�ϩ���ʤ��鱿�Ԥ�³�����Ƥ����Ϥ��Ǥ����ϸ���̱�ϡ�JR�彣�����彣�����뱫�ˤ����Ҥ�ִ�ߡפȤ����Ժλ�ϩ����������ޤ����Ȥ��Ƥ���ȴ����ޤ����������ơ������Ǥ���ʤ�С�����彣��¾���ϰ�ˤ����Ƥ��Ժλ�ϩ������Ҥ�������Ʊ����Ŵƻ�����ű�ब�Ԥ��Ƥ��ޤ�����Ĥ�ɽ�����줿�֤ʤ�����Ū�������פη�ǰ���ޤ��˸��¤Τ�ΤˤʤäƤ��ޤ��Ȥλפ����顢������˻ߤ��뤿��ˤ⡢�°פˡ�Ŵƻ�ʳ��������פ˾��櫓�ˤϤ����ʤ��ȹͤ����ΤǤ���

������ƻ�Ǥϡ�����¼��Ω�פȤθ��Ф��⸫���ޤ��������褷�ơָ�Ω�פǤϤʤ�������¼�ϡָɹ��Ʈ���פ�³���Ƥ����ΤǤ���

�����θ���ô����Ĺ�Ȥ��ơ�JR�彣��ʬ�˹����ʤ��ä����Ȥ��礭����Ǥ����ȤȤ�ˡ�����¼���Ф��ƿɤ������Ȥ�������Ƥ��뤳�Ȥ��Ф��Ƥ⡢���ѿ������ʤ��פäƤ��ޤ���

������ߧë¼Ĺ�η��Ǥǡ�����ɧ����������¼����֤�ޤ����BRT�ˤ�뱿�Ԥˤ��Х��Ǥα��ԺƳ��˸������礭���ɤ��ڤ뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����

ͣ���ϯ��ϡ���̱��ʡ��������(����Ԣ����Ĺ)�ڤ�Ķ���ɤΡֶ彣�μ�Ω��ͤ����(���ͦ�ײ�Ĺ)�פΤ����Ϥˤ�ꡢ����IJ�ˤ����ơ�ź��Į������¼���ϰ迶����Ĺ��Ū���İ���Ū�˷�³�����뤿��δ�⿷�ߤ˵����İƤ��ķ褵�졢����˴�Ť��������ͽ��Σ���IJ��10���ߤδ�����ߤ˷�������ͽ������Ƥ���뱿�ӤȤʤä����ȤǤ���

������ߤξ�ϡ�����ͭ�����Ѥˤ�ꡢ�кѻ�����û�������Ū�����ʤǤ��뾮�и��Ƥ�Ϥ���¿�����ϰ��ͭ��������¼��������ɧ���Τ���ź��Į���ϰ迶�������ؿޤ��Ƥ������Ȥ��ڤ˴�äƤ��ޤ���

��5��19�������������ơ�

���Ϥ褦�������ޤ������������ī���ˡ�JR����ɧ������������פˤĤ��ơ����Ĥε������Ǻܤ���Ƥ��ޤ���

��Ĥϡ��������Ť���ޤ������彣�μ�Ω��ͤ����(���ͦ�� ��Ĺ) ��PT(�ץ��������ȥ�����) ����ɧ���������к����IJ�(���� Ԣ�� ��Ĺ)��Web��ĤŤ������ȤǤ������üԤϡ�¢��ͦ�ײ�Ĺ��ź��Į ��������ĮĹ������¼ ߧë¼Ĺ��PT�ξ���Ԣע��Ĺ�ʲ�PT�Ѱ��Υ��С����ޤ��������ĵ�Ĺ�������ơ����֥����С��ˡ����ĻԸ��Ļ�Ĺ�ȹ������λ��Ǥ���

����ɧ���������������Τ��ϰ迶���ˤĤ��Ƴ�ȯ�ʰո��Ǥ�������Ĺ����Τ���θ�ǻ��ȯ���ε����ĺ���ޤ���������ⶦ�̤����ϰ�β���俶����ͭ��������Ϣ�Ȥ��鹭�������ȯŸ�Ǥ���褦�˼¸�����ͭ��Ū�ʻܺ�������������Ǥ���ФȻפ��ޤ���

�������⤦��Ĥε����ϡ������λ���Ŵƻ�������ǰ����BRT��ߧë����¼Ĺ���������Ȥ������Ǥ���¼Ĺ�����٤����餫�ˤ�������̱����������褦�����������Ȥλ��Ǥ�������ޤǤθ��IJ�Ǥε����ϲ����ä��Τ����ǰ��η�̤ˤʤꤽ���Ǥ�����̱��������Ǻ���ϡ��������¨������(�ؿ�)��������ɤ��ޤ�ô�ݤǤ���Τ��Ȥ��������ˤʤäƤ���ȹͤ��ޤ��������ϰ�θ����������ϰ迶�����ΰ���Ū�ʼ���Ȥߤ��ޤ��ޤ����פˤʤäƤ��ޤ���

����ˤ��Ƥ⡢Ŵƻ�ˤ��������äƤ����ͤ����ε����������ۤ��褦�ȡ��IJ�ǿ����μ���Ƥ��ޤ���������̡����ˤ����ʤ��ä���ʬ���Թ���ʤ����Ѥ���Ф���Ǥ����������˿���������ޤ���Ǥ�������

��5��18���ʣ�����ɧ�������������к����IJ��Web��Ĥš�

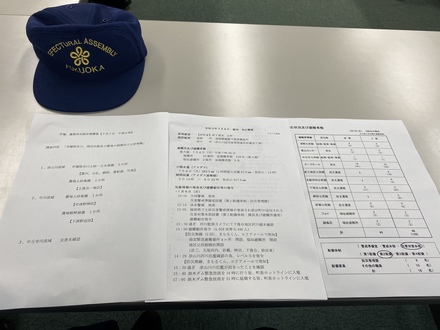

�彣�μ�Ω��ͤ��������ͦ�� ��Ĺ�˥ץ��������ȥ�����ֶ��IJ�פ����ո���Ť��ޤ�����

���üԤϡ����ͦ�ײ�Ĺ��ź��Į ����ĮĹ������¼ ߧë¼Ĺ�����֥����С��ˡ����Ļ� ���Ļ�Ĺ������ ʡ�������λ��������ƶ��IJ�Ѱ��Ǥ���

����ɧ���������ϰ�ΰ���Ū�ʿ�����ȯŸ��ơ��ޤˡ����Ļԡ�ź��Į������¼�μ�Ĺ���������ϰ迶���ˤĤ��Ƴ�ȯ�˰ո���Ԥʤ��ޤ�����

���줾����ϰ褬ͭ�����褫���ˤϡ�����Ϣ�Ȥ��뤳�Ȥ����ڤȤ�ǧ����ͭ���뤳�Ȥ�����ޤ��������줫��ϼ¹Ԥ˰ܤ������Ǥ⤢��ޤ���

JR����ɧ�����Ȥ��ƷҤ��äƤ��� �������ΤǤ����������ϰ迶������JR����ɧ�������������ˤ��ڤ�Υ���ʤ����Ȥ���¤Ǥ�����ޤʲ�褬�����ޤ���

�֤��줫��ϡ�ʡ��������ʬ���θ�����Ķ��������Ȥߤ�ɬ�ס�JR�彣��彣�Ѹ���ʵ����ˤⶨ�Ϥ�ƤӤ����Ƥ椭�������ֺҳ���������ȯŸ�פ��λ��Ȥ��ҳ������������ǥ���ȤȤʤ�褦�����˻ٱ���ؤ��Ƥ椫�ʤ���Фʤ�ʤ��פȡ����ͦ�ײ�Ĺ���������ޤ�����

��5��15��facebook��ơ�

����(15��)�����桢ź��Į���ǻ�������ĮĹ���Ǥ���碌�Ƥ��ޤ�����������ʡ����Ω��ؤ�������й�����ˤĤ��ơװո���������ݤˡ���������ź��Į���ä��Ф��Τǡ����������褦�Ȼפ����ޤ��轵�������ˡ��彣�μ�Ω��ͤ����(Kurauchi Isao���ͦ�ײ�Ĺ)������ɧ�������������к����IJ�(���� Ԣ�� (Kunihiro Matsumoto)��Ĺ)�ǡ�����ɧ���������ϰ�ΰ���Ū�ʿ���ȯŸ�˸������ϰ迶�����˴ؤ����ץ��������ȥ�����ȴط����������Ȥΰո��� (Web �������)��ͽ�ꤵ��Ƥ���Τǡ��������IJ��JR�彣������Ĺ��Ʊ�ʤǰո����������äʤɤ�ޤ�ưո��ޤ�����

�����λ��֤Ǥ��������ͤȤ����á�ɽ�����������ʤɡ�face to face ����ʤ��������ʤ������ʹּҲ�ˤϤ������ȴ����Ƥ��뺣�����κ��Ǥ���

|

_thumb.JPG)

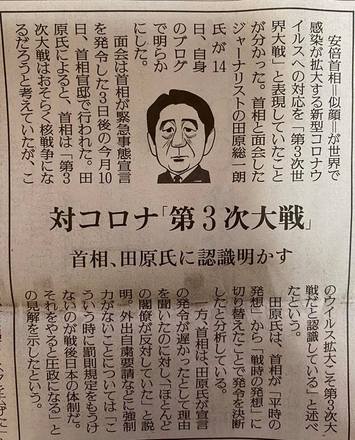

4��15������ʡ������

4��15������ʡ������ ��������ǯ����������俷ʹī�����

��������ǯ����������俷ʹī�����

�ޤ������ꥹ�߽�����ػ���������ˤȤ�facebook�ǤΤ����Ǥ�

�ޤ������ꥹ�߽�����ػ���������ˤȤ�facebook�ǤΤ����Ǥ�

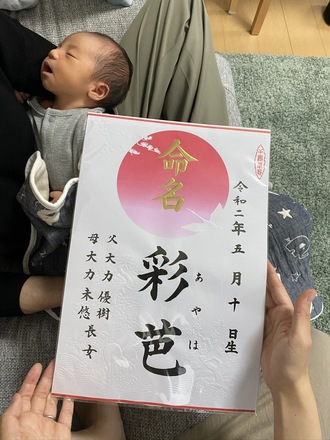

������2ǯ��ö

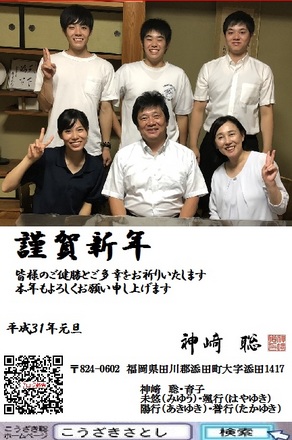

������2ǯ��ö ��ʿ��31ǯ��ö

��ʿ��31ǯ��ö

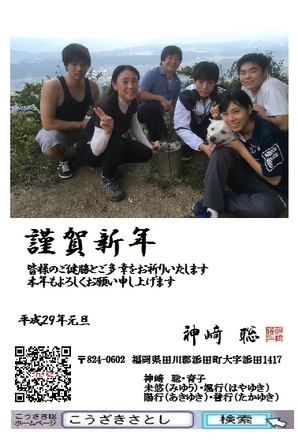

��ʿ��29ǯ��ö

��ʿ��29ǯ��ö

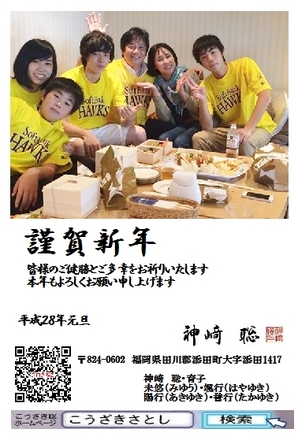

��ʿ��28ǯ��ö

��ʿ��28ǯ��ö ��ʿ��27ǯ��ö

��ʿ��27ǯ��ö ��ʿ��26ǯ��ö

��ʿ��26ǯ��ö ��ʿ��25ǯ��ö

��ʿ��25ǯ��ö ��ʿ��24ǯ��ö

��ʿ��24ǯ��ö ��ʿ��23ǯ��ö

��ʿ��23ǯ��ö ��ʿ��22ǯ��ö

��ʿ��22ǯ��ö ��ʿ��21ǯ��ö

��ʿ��21ǯ��ö ��ʿ��20ǯ��ö

��ʿ��20ǯ��ö ��ʿ��19ǯ��ö

��ʿ��19ǯ��ö ��ʿ��18ǯ��ö

��ʿ��18ǯ��ö ��ʿ��17ǯ��ö

��ʿ��17ǯ��ö ��ʿ��16ǯ��ö

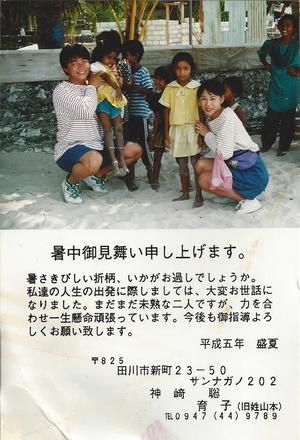

��ʿ��16ǯ��ö ���ǽ��2�ͤ����μ̿��Ǥ�����

���ǽ��2�ͤ����μ̿��Ǥ�����

_thumb.gif)